|

|||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||

Taktische Appropriation als Kunstpraxis

| Die Werbekärtchen von Hannes Kater bewegen sich in einem ambivalenten Feld zwischen Kunstwerk und Werbemittel, zwischen kritischer Distanz und produktiver Nutzung von Aufmerksamkeitsstrategien. Als 1997 die erste Auflage der Werbekarten erschien, war der Begriff "Aufmerksamkeitsökonomie" gerade erst geprägt worden: Georg Franck hatte ihn 1996 eingeführt, Michael Goldhaber sprach im Januar 1997 über "The Attention Economy and the Net". Zeitgleich formierte sich die Bewegung der "Tactical Media" (Taktische Medien), die nicht nur auf dominante Medienpraktiken reagierte, sondern diese infiltrierte und für eigene Zwecke nutzte. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

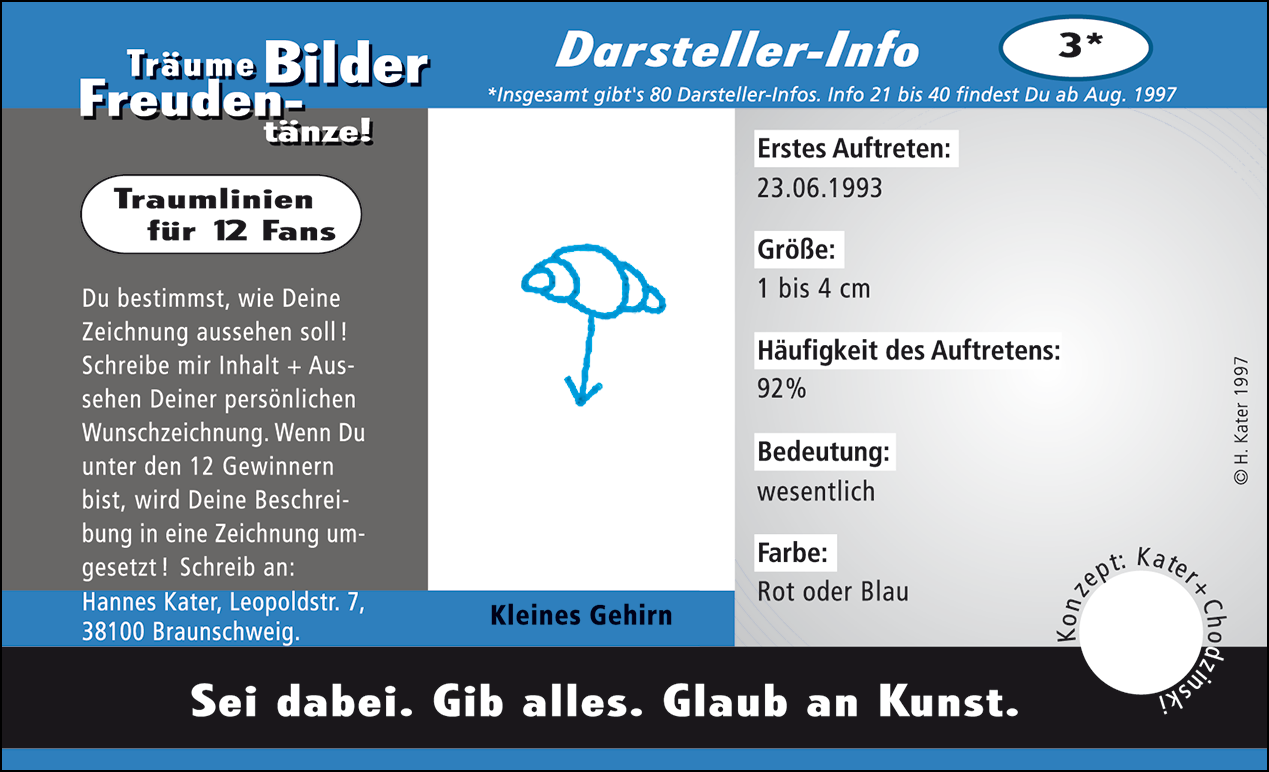

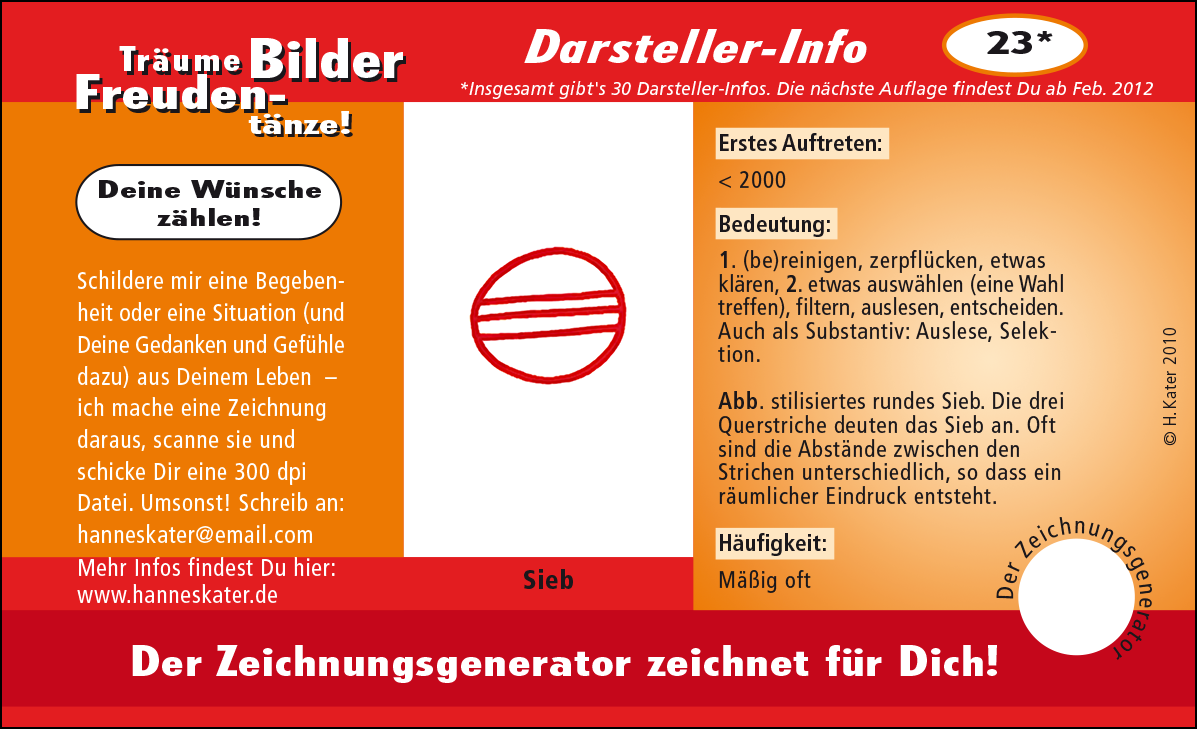

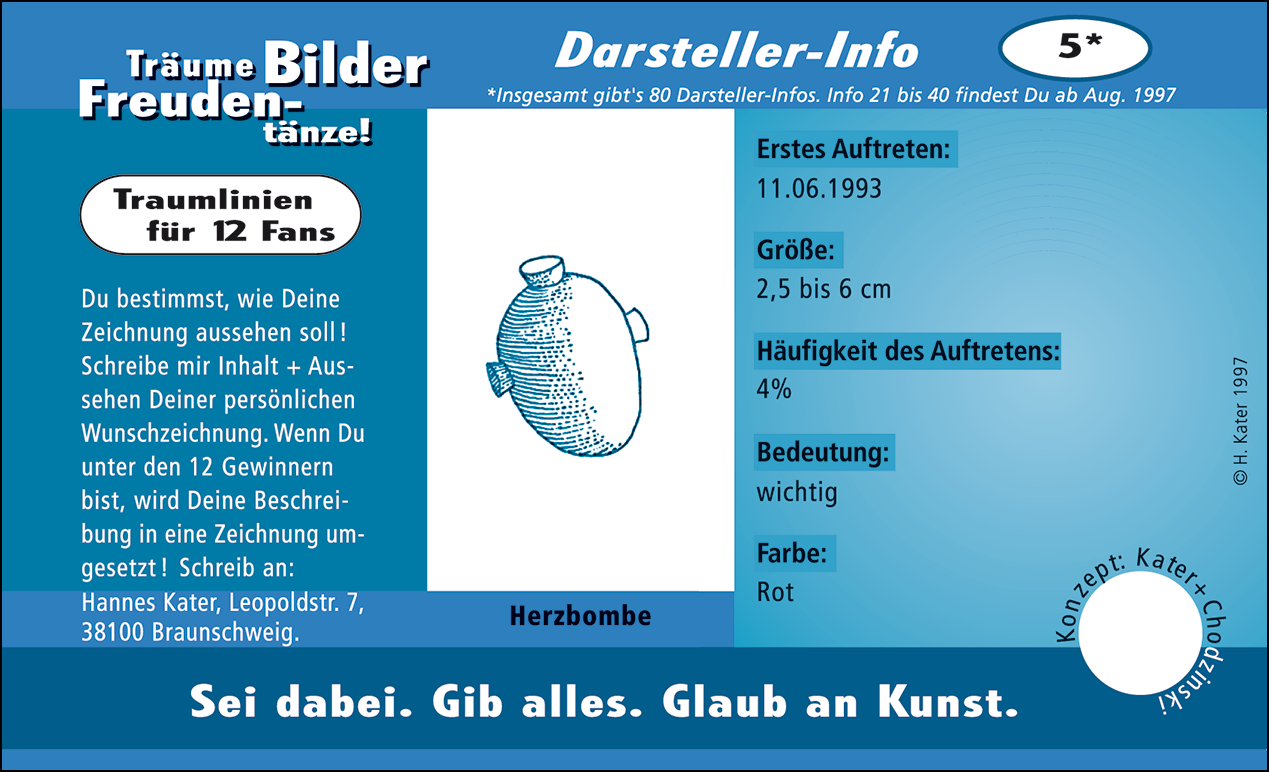

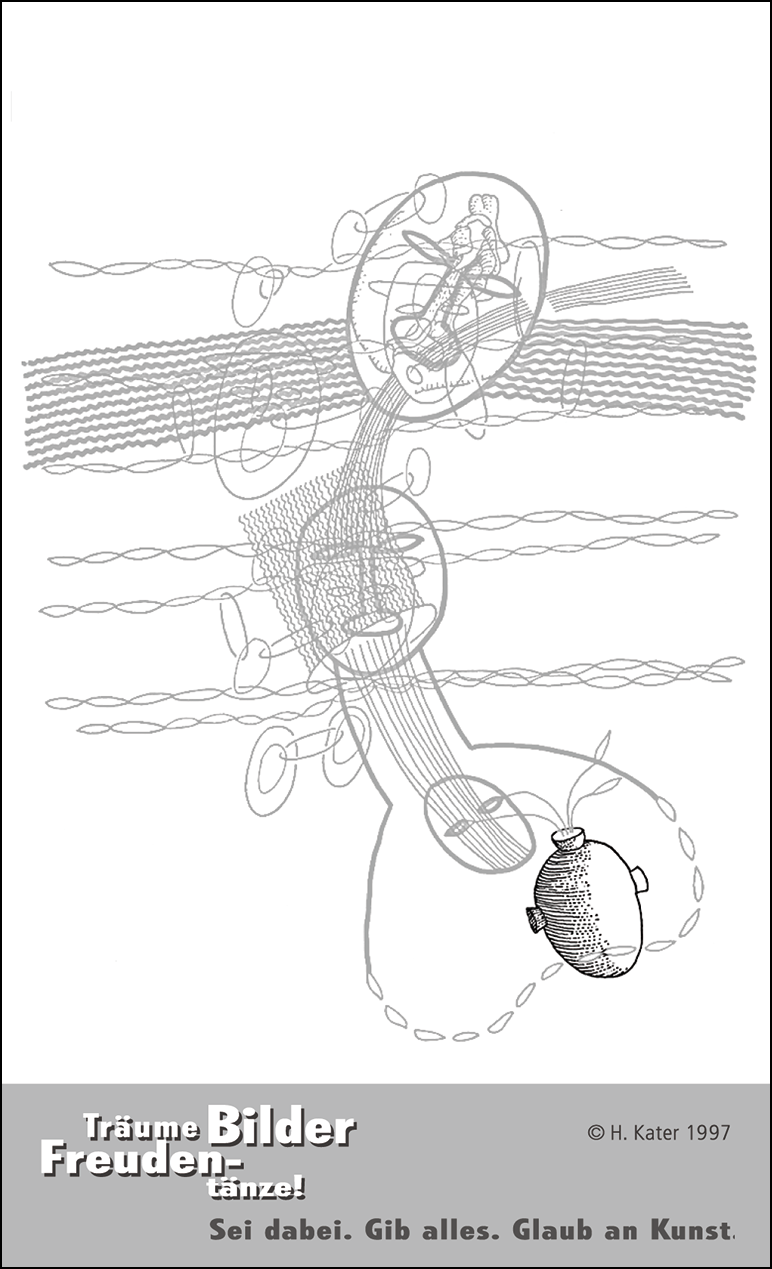

| Strategieappropriation vs. Bildappropriation Während klassische Appropriation-Künstler wie Richard Prince oder Andy Warhol Werbebilder zitierten und kommentierten, ohne dabei ein konkretes Produkt, bzw. eine Idee zu bewerben, bzw. verkaufen zu wollen, geht Katers Ansatz einen anderen Weg. Prince fotografierte Marlboro-Anzeigen ab und schuf damit Kommentare zur Werbeästhetik, Kater hingegen nutzte die Coca-Cola-Kampagnenlogik und bewarb damit tatsächlich eine Handlungsoption: die Teilnahme an seinem Projekt Auftragszeichnung. Der entscheidende Unterschied liegt nicht in der visuellen, sondern in der strategischen Dimension der Appropriation. Diese Form ließe sich als "taktische Appropriation" beschreiben: die Übernahme und Umdeutung funktionierender Aufmerksamkeits- und Verkaufsmechanismen für künstlerische Zwecke. Kater entlieh sich nicht nur Bilder oder Ästhetiken, sondern ganze Kommunikationsarchitekturen. Ausgangspunkt war eine Werbeaktion der Coca-Cola Company von 1996 – die auch 1997 fortgesetzt wurde: Coca-Cola hatte als langjähriger DFB-Sponsor eine Kampagne mit 22 Sammelbildern auf Flaschenetiketten gestartet, die den Claim "Träume Tore Freudentänze" und Sub-Claim "Sei dabei. Gib alles. Trink Coca-Cola" kommunizierte. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Gehackte Aufmerksamkeitsmaschinen und künstlerische Giveaways Die physische Umsetzung bei der ersten Präsentation 1997 in der Cafeteria der Kunsthochschule Braunschweig zeigte die Raffinesse des Ansatzes. Eine batteriebetriebene Winkehand, ursprünglich für Zigarettenwerbung konzipiert, wurde zweckentfremdet: Wo die Hand normalerweise eine Zigarettenpackung hielt, klebte nun ein Werbekärtchen, und am Sockel überklebte Kater den Namen der Zigaretten-Firma mit einem "Sei dabei. Gib alles. Glaub an Kunst!". Diese Installation appropriierte die Bewegung als Aufmerksamkeitserreger, den Mechanismus als Automation, die Platzierung am Point of Sale und die Marketingstrategie durch Gadget und Slogan. Ein weiterer Aspekt kommt hinzu: Die Werbekärtchen funktionieren als "künstlerische Giveaways", eine Appropriation aus der Geschäftswelt. Während Pharmafirmen auf Kongressen Kugelschreiber mit Firmenlogo verteilen, adaptiert Kater diese Strategie für den Kunstkontext. Anders als kommerzielle Giveaways haben Katers Kärtchen jedoch eine doppelte Funktion: Sie erinnern nicht nur an die Möglichkeit kostenloser Auftragszeichnungen, sondern dokumentieren gleichzeitig das Darstellersystem als sammelbares Lexikon. Bemerkenswert ist, dass die Appropriation damals weitgehend unerkannt blieb. Kater in einer Email: "Schon 1997 erkannte kaum einer der Kommilitonen den Bezug zur Coca-Cola Kampagne. Bei den Neuauflagen 2001 und 2010 erkannte es niemand mehr." Diese Unsichtbarkeit unterscheidet die strategische von der visuellen Appropriation: Während sichtbare Bildappropriation als solche erkennbar bleibt, operiert die Übernahme von Funktionslogiken unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Tactical Media und produktive Ambivalenzen 1997 antizipierte diese Form der strategischen Appropriation, was später als "Tactical Media" theoretisiert wurde: temporäre Interventionen in die Mediensphäre, die dominante Praktiken nicht nur kritisieren, sondern infiltrieren und für eigene Zwecke nutzen. Während Culture Jamming auf dominante Praktiken reagiert, nutzt Tactical Media sie, um sie zu penetrieren und Teil von ihnen zu werden. Die Werbekärtchen verhandeln dabei die Ambivalenzen einer Kunstpraxis, die sich in der Aufmerksamkeitsökonomie bewegt, ohne deren Mechanismen unreflektiert zu übernehmen. Sie sind gleichzeitig Appropriation Art und funktionsfähige Werbung, Kritik der Konsumkultur und deren Instrumentalisierung für künstlerische Zwecke. Als "partizipative Giveaways" funktionieren sie anders als klassische Kunstobjekte, da sie zur Interaktion auffordern, praktischen Nutzen bieten und weitere Teilhabe ermöglichen. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Darüber hinaus verhandeln sie "Vermittlungsutopien, rationalisierte Produktion und Distribution" sowie eine "auf Publikumsecho abzielende Produktästhetik", wie sie für eine Kunstpraxis charakteristisch ist, die bewusst "Aspekte der Dienstleistungsfunktion von Kunst" thematisiert. Die Werbekärtchen zeigen exemplarisch, wie Aufmerksamkeitsökonomie als künstlerisches Medium funktionieren kann, ohne die kritische Distanz zu verlieren, aber mit der Bereitschaft, deren Strategien produktiv zu wenden. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

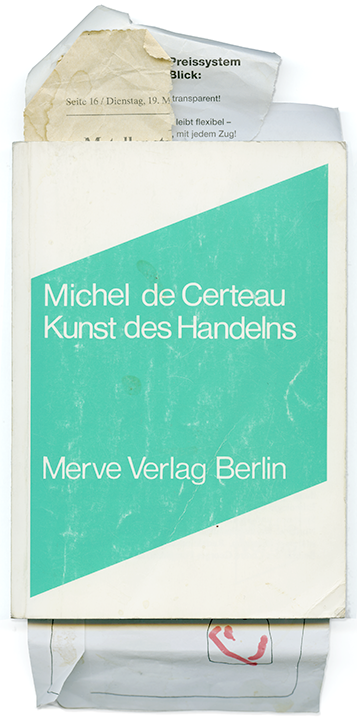

| De Certeau, Tactical Media und die Kunst des Handelns Eine bemerkenswerte Zeitverschiebung zeigt sich hier zwischen Praxis und Theorie: Während Michel de Certeaus "Kunst des Handelns" zur theoretischen Grundlage der Tactical Media wurde und dessen Unterscheidung zwischen "Strategien" und "Taktiken" die Bewegung prägte, las Kater de Certeau erst Jahre nach seiner eigenen taktischen Intervention. Ein als Lesezeichen verwendeter Zeitungsschnippsel aus dem März 2002 belegt, dass Kater de Certeaus Buch spätestens zu diesem Zeitpunkt besaß – fünf Jahre nach seiner Coca-Cola-Appropriation von 1997. Diese Zeitverschiebung ist alles andere als zufällig. Sie zeigt, wie künstlerische Praxis oft theoretische Reflexion antizipiert und wie "Taktiken" – im Sinne de Certeaus - gerade dadurch funktionieren, dass sie nicht aus einer theoretischen Position heraus entwickelt, sondern aus einer konkreten Situation der "Schwäche" heraus improvisiert werden. Katers Werbekärtchen entstanden nicht aus der Lektüre von Tactical Media-Theorie, sondern aus der praktischen Notwendigkeit, als Künstler ohne institutionelle Macht Aufmerksamkeit zu erzeugen und im Kunstkontext, also im sogenannten System Kunst, akzeptable Handlungsoptionen zu generieren. De Certeau hätte diese Konstellation geschätzt: Seine "Kunst des Handelns" beschreibt genau solche alltäglichen Praktiken, die ohne großes theoretisches Bewusstsein, aber mit intuitivem Gespür für Machtstrukturen entwickelt werden. Die "List" des schwächeren Akteurs besteht darin, den Raum des Stärkeren zu nutzen, ohne ihn zu besitzen - genau das, was Kater mit der Appropriation der Coca-Cola-Kampagnenlogik tat. Interessant ist auch der Bezug zu Katers Darstellersystem: Wie er auf seiner Website über das Darstellerlexikon schreibt, hält er "den Versuch, die Einführung in die von Kater benutzten Zeichen, also seiner Darsteller, mit einer Grammatik der Zeichnungen zu verbinden, für kaum durchführbar". Diese Unmöglichkeit einer systematischen Grammatik entspricht de Certeaus Betonung der taktischen, situativen Praxis gegenüber strategischer Systematisierung. Die spätere Lektüre de Certeaus wirkte dann als theoretische Reflexion einer bereits entwickelten Praxis. Kater fand in de Certeau möglicherweise eine Bestätigung und Vertiefung dessen, was er intuitiv praktiziert hatte: die taktische Nutzung fremder Räume und Strukturen für eigene Zwecke, die Kunst des Handelns unter Bedingungen struktureller Unterlegenheit. Diese Konstellation – erst die Praxis, dann die Theorie – ist charakteristisch für viele innovative künstlerische Ansätze. Sie zeigt auch, warum Katers Appropriation 1997 so unerwartet und unerkannt blieb: Sie operierte jenseits der damals verfügbaren theoretischen Kategorien und anticipierte eine Diskussion, die erst später geführt wurde. In diesem Sinne war seine Praxis nicht nur "Tactical Media avant la lettre", sondern auch "de Certeau avant la lecture" – eine unbewusste, aber präzise Anwendung taktischer Prinzipien, die erst später ihre theoretische Formulierung fanden. H.D. 2025 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Zum Seitenanfang

Zum Seitenanfang