| Instagram: drawing-log | |

| weblog |

||

|

|||||

|

| Was kann da schon schiefgehen – What can possibly go wrong – hätte der schmerzlich vermisste Fefe höchstwahrscheinlich in seinem Blog kommentiert: laut US-Kriegsminister Pete Hegseth — so muss man den Chef vom Department of War wohl nennen — wird Grok (Elon Masks KI) „in die Pentagon-Systeme“ eingebunden. (Heise, 15.01.2026) Energieverbrauch von KI wird an eine Grenze stoßen, die Gesellschaftlich nicht mehr tragbar ist. (Welt Schlagzeile vom 16.01.2026) Da bekommt das alte Meme „Wir amüsieren uns zu Tode“ von Neil Postman eine neue, physikalisch hergeleitete, Bedeutung… KI ist kreativer als der Durchschnitts-mensch: in einer groß angelegten Studie schnitten einige KI-Modelle bei kreativen Aufgaben besser ab als die Probanden. Wohlgemerkt statistisch… die kreativsten Menschen waren immer noch besser als die KI… aber die besseren KIs waren besser als 50% der Menschen. (Quelle: Spektrum.de, 21.01.2026) |

|

Waechter: Sobald ein Motiv gezeichnet ist, hat es etwas Bleibendes. […] Ich erinnere mich an die Situation, […], an meine Stimmung, mit wem ich unterwegs war. Das ist eine Brücke in meine Erinnerungen, die ich durch eine Zeichnung abrufen kann.

Wohlgemuth: Haben Sie ein Beispiel dafür?

Waechter: Ein Fußballspiel, das mir besonders in Erinnerung geblieben ist, war [Frankfurt] gegen Hoffenheim. Es war kein besonders wichtiges Bundesligaspiel. Die Eintracht liegt zurück, dreht aber das Spiel, als Gonçalo Paciência in der 96. Spielminute das 3:2 köpft. Das habe ich gezeichnet. Mit dem Spiel ist so viel verbunden: Ich war mit meinem Sohn dort, und seine Freunde waren auch da. […] Wenn ich das nicht gezeichnet hätte, wäre mir das nicht mehr so präsent.

Wohlgemuth: Ist das bei all Ihren Zeichnungen so?

Waechter: Nicht immer so detailliert, wie gerade geschildert, aber wenn ich sie mir anschaue, dann kommt die Erinnerung beziehungsweise der Moment hoch. Wenn ich es gezeichnet habe, ist es festgehalten.

|

|

|

|

|

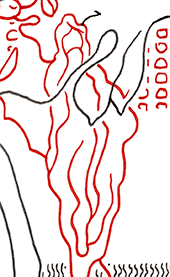

| Schlaufenpfeilspitzen-Variante: unten eine Nachzeichnung, die den Bewegungsablauf verdeutlicht | |

Schlaufenpfeilspitzenvariante

Selten: hier gibt es vor der Schlaufenspitze einen Vorzuck, eigentlich schon eine halbe Pfeilspitze.

Definition: eine Schleifen- oder auch Schlaufenspitze, ist eine Pfeilspitzenform, gezogen mit einer Linie, die eigentlich über die (gemeinte) Pfeilspitze hinaus schießt und dann mit einer Schleife zurück zur Pfeilspitze geführt wird.

Beispiele:

LP_205

LP_216

LP_430

|

|

|

| Als Werbefläche missbrauchtes Verkehrsschild, Berlin Weißensee | |

Reduzierte Dreieckspfeile mit Stickern

Hier schaffen es 11, relativ große, Sticker, die Zeigewirkung des Verkehrszeichens deutlich zu reduzieren...

Offiziell hat das Verkehrzeichen den Namen "Richtungstafel in Kurven" (Verkehrszeichen 625). Es gibt unterschiedliche Ausführungen mit 3 bis 5 Pfeilspitzen – die 5er Variante wird in der Regel bei besonders unübersichtlichen und / oder gefährliche Abschnitten eingesetzt.

|

|

|

| Umgefahrenes Verkehrszeichen, Berlin Prenzlauer Berg | |

Missachteter Pfeil

Hier hat sich jemand nicht an die Aufforderung gehalten, rechts an diesem Hinweispfeil vorbei zu fahren...

|

|

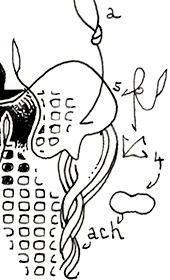

| Tag auf Glas, Berlin Weißensee |

Pfeilspitze-Pfeilbahn-Unschärfe

Hier läuft die untere Pfeilspitzen-Linie derart parralel zur Pfeilbahn, dass sie praktisch als Pfeilbahn, als Verdoppelung der Pfeilbahn, gelesen wird – und man den Eindruck bekommt, einen Pfeil mit halber Pfeilspitze zu sehen.

|

|||||

|

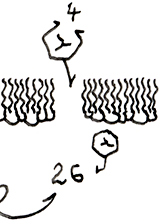

| Wie lässt sich eine visuelle Notation theoretisch fassen, die weder reine Bildlichkeit (beliebig, intuitiv) noch Text-Grammatik (linear, eindeutig) ist? Die Darsteller-Systematik arbeitet seit 30 Jahren mit einem begrenzten Repertoire von inzwischen 48 wiederkehrenden Zeichen – systematisch, dokumentierbar, wiederholbar. Aber sie bleibt im Bildraum: nicht-linear, ambivalent, kontextsensitiv. Dieser Text unternimmt einen Übertra-gungsversuch: Die zweidimensionale Semantik aus der Sprachphilosophie (Chalmers, Rabern) unterscheidet zwischen primärer Intension (epistemischer Zugang) und sekundärer Intension (tatsächliche Referenz). Kann dieses Modell auf visuelle Notation übertragen werden? Das Problem: Darsteller-Zeichnungen haben keine feste Referenz wie [vermeintlich] sprachliche Ausdrücke. Eine Zeichnungs-notation, die eine Unentschiedenheit zwischen zwei Polen darstellen will, referiert nicht auf ein Objekt – sie notiert ein Konzept. Und: auch sprachliche Referenz hat keine feste Grundlage, sondern referiert auf eine Konstruktion ("turtles all the way down") – nur dass uns das aktuell weniger bewusst ist, als bei visuellen Beispielen.* Die Erweiterung: Das Modell braucht eine dritte Dimension – die Abtastsequenz (tau). Anders als Text haben in der Zeichnung auftretende Darsteller keine vorgegebene Leserichtung. |

|

B

B C vs. C

C vs. C  B

B A), und jede Sequenz aktiviert andere Bedeutungsnuancen. Micro-Bewegungen (das Auge pendelt lokal, liest dasselbe mehrfach) konstituieren Konstellationen – interpretierbare Einheiten, die keine scharfen Grenzen haben und sich überlappen.

A), und jede Sequenz aktiviert andere Bedeutungsnuancen. Micro-Bewegungen (das Auge pendelt lokal, liest dasselbe mehrfach) konstituieren Konstellationen – interpretierbare Einheiten, die keine scharfen Grenzen haben und sich überlappen.Das Nesting-Problem: Bedeutung variiert je nach Verschachtelungsebene, die real schon eingezeichnet (oder im Raum verbaut) ist, oder die durch das interpretierende Betrachten ("auslesen" als Begriff wäre hier problematisch) entsteht. Diese Verschachtelung ist bei Darstellern meist nicht explizit markiert (wie Klammern in Text) und selbst nicht-linear abtastbar.

Das Ergebnis: Ein erweitertes Modell

F (v, w, tau) + Nesting + Konstel-lationen, das zeigt: visuelle Notation organisiert den Zugang zu Konzepten fundamental anders als Text. Sie ist kontextsensitiv (vs. kontextfrei), nicht-linear (vs. sequenziell), und operiert teilweise "unter dem Radar" – ermöglicht Zugang zu Konzepten, die sprachlich schwer formulierbar sind.

Weiter Thema: die institutionelle Asymmetrie: Es gab einen Sonderforschungsbereich "Schriftbildlichkeit" (wie Text bildhaft wird), aber nie einen für "Bildschriftlichkeit" (wie Bild systematisch notiert)..

Mehr hier – langer Text

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

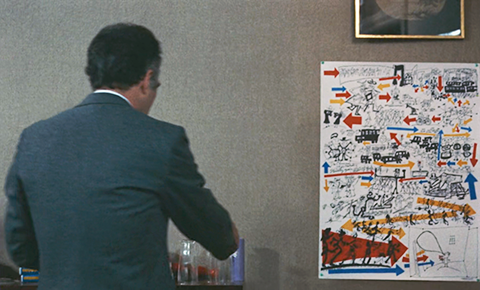

| Screenshot aus: "Die Dinge des Lebens" von Claude Sautet aus dem Jahr 1970. Wir sehen Michel Piccoli (von hinten) neben einer Lithographie von Gabriel Paris | |

Im März 1970 hatte Claude Sautets Film "Die Dinge des Lebens" in Frankreich Premiere. In einer Szene hängt an der Wand eine Lithographie von Gabriel Paris: "Circulation" (58 cm x 77 cm, Auflage 35, bessere Abbildung).

Pfeile in rot, blau und gelb verbinden Strichmännchen-Figuren und Fahrzeuge zu einem komplexen Diagramm – einem visuellen System, das gesellschaftliche Flüsse und Interaktionen kartiert. Das Werk ist undatiert, muss aber vor der Filmpremiere entstanden sein: vermutlich zwischen 1967 und 1969, in einer Zeit, als in Europa parallel zueinander zwei Bewegungen an ähnlichen Fragestellungen arbeiteten.

Ende der 1960er Jahre formierte sich beiderseits des Rheins eine erstaunliche Überzeugung: dass visuelle Systeme die Welt verändern könnten. Nicht im metaphorischen Sinne, sondern ganz

| konkret – durch bessere Kommunikation, klarere Zeichen, universell lesbare Bildsprachen. "Es gab die Hoffnung", erinnerte sich Jochen Stankowski 2023 im Gespräch mit mir [Link], "dass gutes Design helfen könnte, eine bessere zwischenmenschliche Kommunikation zu organisieren, also eigentlich auch eine aufgeklärtere Gesellschaft zu befördern." In Deutschland hieß diese Hoffnung Visuelle Kommunikation. In Frankreich nannte sie sich Figuration Narrative. Die eine systematisch-analytisch, vom Design kommend. Die andere expressiv-politisch, aus der Kunst. Beide aber teilten den Glauben an die gesellschaftliche Wirksamkeit visueller Zeichen. 1972 erschien Anton und Jochen Stankowskis Buch "Der Pfeil" [Link]. Zur gleichen Zeit lief an der Hochschule der Künste Berlin (heute UdK) ein Seminar unter Leitung von Ludvik Feller: "Nonverbale Kommunikation". Hier arbeiteten Studierende – darunter auch meine Mutter – daran, visuelle Grundelemente zu analysieren und deren Bedeutungspotential zu kartieren. Peter Senftleben formulierte im Seminarbericht 1974 [Link] die methodische Grundhaltung: "nicht vom Inhalt zur Form, sondern von den Formen zum Inhalt zu gelangen." Ein radikaler Perspektivwechsel. Statt Inhalte in Bilder zu übersetzen, sollten begrenzte visuelle Vokabulare systematisch durchgespielt werden, um ihre Bedeutungsmöglichkeiten zu erforschen. Senftleben legte sich strenge Constraints auf: Quadrat und Pfeil, maximal zwei Größen, höchstens acht Pfeile pro Bild, nur horizontale, vertikale oder diagonale Ausrichtungen. "Eine bestimmte, festgelegte Bedeutung ist in keinem Beispiel möglich", schrieb die Arbeitsgruppe. "Man kann sie übertragen in andere Dimensionen: zeitliche Abläufe, Empfindungen, geistige Zusammenhänge." Die Systematik sollte Flexibilität erzeugen, nicht Eindeutigkeit. Das Quadrat konnte Objekt, Mensch, Material, Raum bedeuten – oder auf höherer Abstraktionsebene: Stadt, Staat, Gesellschaft. Der Pfeil: Richtung, Bewegung, Energie, Zeit. Schon 1964 entwickelte der Japaner Yukio Ota sein LoCoS-System – eine visuelle Plansprache aus kombinatorischen Grundelementen. Otl Aicher entwarf die Piktogramme für München 1972. Überall das gleiche Prinzip: begrenzte Vokabulare, kombinatorische Logik, universelle Lesbarkeit als Ideal. Die Umbenennung von "Gebrauchsgrafik" in "Visuelle Kommunikation" war kein kosmetischer Akt. Sie markierte einen Paradigmenwechsel: Design nicht als Dekoration, sondern als soziale Technologie. |

|

| "Gestaltung hat eine Wirkung und eine Verantwortung", so Stankowski. Man sprach von "visueller Verschmutzung". Es gab eine andere Einstellung als heute. Frankreich: Figuration Narrative Im Juli 1964 eröffnete in Paris die Ausstellung "Mythologies quotidiennes" im Musée d'Art Moderne. Organisiert von Kunstkritiker Gérald Gassiot-Talabot und den Malern Bernard Rancillac und Hervé Télémaque, versammelte sie 34 Künstler – darunter Arroyo, Monory, Erro, Klasen. Die Schau markierte die Geburtsstunde der Figuration Narrative. Auch hier ging es um Kommunikation, aber anders. Nicht systematisch-analytisch, sondern politisch-aktivistisch. Die Künstler verwendeten Pfeile, Diagramme, Comic-Elemente, fotografische Bildausschnitte – aber nicht, um ein neutrales Zeichensystem zu entwickeln, sondern um die Massenbildsprache gegen sich selbst zu wenden. "Détournement" nannte man das: die Umkehrung der ursprünglichen Bedeutung. Gassiot-Talabot definierte 1967: "Narrativ ist jedes künstlerische Werk, das sich auf eine Darstellung in der Zeit bezieht, durch seine Schrift und Komposition." Wie Senftlebens Pfeile konnte auch die Figuration Narrative "zeitliche Abläufe, Empfindungen, geistige Zusammenhänge" visualisieren. Der entscheidende Unterschied: Die Künstler wollten nicht bessere Verständigung, sondern gesellschaftliche Transformation. Rancillac sprach vom "œil idéologique" – dem ideologischen Auge. Kunst sollte wieder "Werkzeug der sozialen Transformation" werden, gegen "die Neutralität der Pariser Schule" und den "Formalismus der amerikanischen Pop Art". Als im Mai 1968 Paris brannte, produzierten Künstler der Figuration Narrative im Atelier Populaire im Gebäude der École des Beaux-Arts Hunderte von Plakaten. Auch Gabriel Paris war dabei – er schuf "große und erstaunliche Original-Plakate", wie es in seiner Biografie heißt. 1968 verließ er seinen sicheren Job als TV-Szenograph und widmete sich fortan ausschließlich der freien Kunst. Paris' Lithografie "Circulation" steht genau an dieser Schnittstelle. Als Bühnenbildner war er gewohnt, systemisch zu denken – Räume zu organisieren, Abläufe zu planen. Seine Lithgraphie verwendet die gleichen Elemente wie Senftlebens Studien: Pfeile und Figuren (statt Quadrate). Wie die deutsche Visuelle Kommunikation kartiert sie systematisch Beziehungen, Bewegungen, Flüsse. Gleichzeitig stellte Paris ab 1968 mit Bernard Rancillac in der Galerie "Le Soleil Dans la Tête" aus – also im Umfeld der |

|

Paris war kein typischer Mai-68-Künstler. Er arbeitete seit den 1950er Jahren als Maler und Grafiker, ab 1961 als Filmausstatter. Im Mai 1968 engagierte er sich im Atelier Populaire der besetzten École des Beaux-Arts – aber anders als andere Mitglieder des Kollektivs, die radikal auf individuelle Signaturen verzichteten, blieb er Autor: seine Plakate waren "signiert und nummeriert". Das Atelier Populaire existierte nur sechs Wochen, vom 14. Mai bis zur Räumung am 27. Juni 1968.*

Wann der Druck "Circulation" entstand, ist unklar – vermutlich in den Jahren vor 1970. Die systematische Visualisierung von Flüssen, Bewegungen, gesellschaftlichen Zusammenhängen war sein Thema, unabhängig vom Mai-Aufstand.

Als Sautet den Film Ende 1969 drehte, anderthalb Jahre nach den Ereignissen, war klar: die Revolution war ausgeblieben. Die Arbeiter waren zurück in den Fabriken und De Gaulle war gestärkt aus den Wahlen hervor gegangen. Was der Film zeigt – bürgerliche Lebensentwürfe, die ihre eigenen Konventionen hinterfragen – mag Selbstreflexion oder Selbstgefälligkeit sein, vielleicht beides.

Die in der Szene an der Wand hängende Arbeit von Paris ist ein ästhetischer Verweis auf 68 und der Beweis, wie solche Ansätze recht folgenlos assimiliert und zu Wanddekoration werden können.

Die großen Hoffnungen der späten 60er Jahre hatten sich nicht erfüllt. Auch Design, Musik oder Drogen hatten nicht geholfen. Und schon gar nicht die Kunst.

"Aufklärung" war wohl auch der falsche Ansatz. Als gäbe es eine Wahrheit, die man nur richtig vermitteln müsse. Als seien visuelle Systeme (und vorrangig natürlich Texte) neutral, objektiv und universell verständlich – und nicht selbst immer schon Teil von Machtdiskursen, ästhetischen Codes, kulturellen Prägungen. Ein Quadrat bedeutet nicht überall dasselbe. Und ein Pfeil hat nicht für alle die gleiche Zeigewirkung.

"Die Gesellschaft" als Singular war eine Fiktion – und die Vorstellung, man könne sie durch ein einheitliches System formen, eine weitere. Ob durch Ideologie, Politik, Religion, Moral, Kultur: die Idee, es gäbe eine richtige Grundhaltung, die nur durchgesetzt werden müsse, trägt selbst schon autoritäre Züge. Auch wenn sie sich emanzipatorisch gibt.

Stankowskis Diagnose von 2023: "Jetzt ist die Stimmung eher gedrückt."

|

|

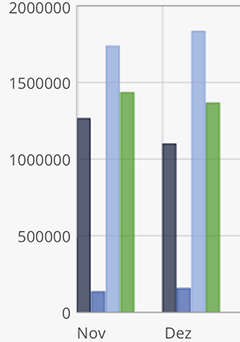

| Leider gibt es seit November 2025 nur noch diese Form der Datenvisualisierung bei meinem Server |

Mehr zu meiner Seitenstatistik 2025 hier.

|

||||||||||||||||

|

|

Am 1. Januar 2026 erhielt ich von der Plattform Academia.edu eine automatische Benachrichtigung: Ich würde in einem PDF erwähnt, das von jemandem hochgeladen worden sei, der sich für Alan von Lille interessiert. Das war insofern bemerkenswert, als ich von Alan von Lille bis dahin noch nie etwas gehört hatte. Wer war das? Und warum sollte ich in einem Text über ihn erwähnt werden?

Neugierig geworden, fragte ich die Google KI: "Was hat meine Arbeit mit Alan von Lille zu tun?" Die Antwort war erstaunlich ausführlich und konkret: Alan von Lille habe in seinem Werk "De planctu Naturae" (ca. 1160-1170) eine "grammatische Kritik" formuliert, die Grammatik nicht nur als linguistisches System verstand, sondern als universelles Ordnungsprinzip. Die KI behauptete, Alan habe diese grammatische Ordnung auch auf visuelle Systeme angewendet – auf Diagramme, auf kosmologische Darstellungen, auf nicht-linguistische Notationen.

| Und genau hier, so die KI, läge die Verbindung zu meiner Arbeit mit den in Zeichnungen eingesetzten Darstellern: beide Systeme seien "regelbasierte Kombinationen" von Elementen, beide hätten eine "Grammatik". Das klang plausibel. Es klang sogar faszinierend. Es war nur leider: eine Halluzination. Bei genauerer Recherche (mit einer anderen KI, Claude von Anthropic) stellte sich heraus: Alan von Lille hatte zwar tatsächlich eine elaborierte grammatische Metapher entwickelt, aber diese bezog sich ausschließlich auf Sprache als Modell für moralische und natürliche Ordnung. Von einer "visuellen Grammatik" oder gar einer Anwendung grammatischer Prinzipien auf Diagramme oder Notationen findet sich bei Alan von Lille nichts. Die Google KI hatte offenbar zwei verschiedene Konzepte vermischt: Alan von Lilles mittelalterliche grammatische Metapher und das moderne Konzept der "visual grammar" (Kress & van Leeuwen, 1996), das erst im späten 20. Jahrhundert entwickelt wurde. Diese Halluzination ist jedoch aufschlussreich. Sie bietet die Gelegenheit, durch den Vergleich mit historischen Ansätzen den Diskurs über die Darsteller-Systematik zu präzisieren, genauere Formulierungen und Abgrenzungen zu finden. Was also hat Alan von Lille wirklich gemacht? Was ist "Grammatik"? Und lässt sich die Darsteller-Systematik sinnvoll mit grammatischen Konzepten beschreiben? Was Alan von Lille wirklich machte: Grammatik als moralische Ordnung Alan von Lille (ca. 1128–1202/03) war ein französischer Theologe und Dichter, der in Paris und Montpellier lehrte und schließlich im Zisterzienserkloster Cîteaux starb. Sein berühmtestes Werk, "De planctu Naturae" (Die Klage der Natur), ist ein Prosimetrum – eine Mischung aus Prosa und Versen nach dem Vorbild von Boethius' "Consolatio Philosophiae". In diesem Text tritt die personifizierte Natur auf und beklagt sich über die menschliche Lasterhaftigkeit, insbesondere über sexuelle "Verirrungen". Das Bemerkenswerte an Alan von Lilles Text ist seine äußerst konkrete grammatische Metapher. Er beschreibt sexuelle "Abweichungen" – vor allem Homosexualität – als grammatische Fehler: • Männer, die mit Männern schlafen, verstoßen gegen die "Genus-Regel": Sie verwenden das masculine Genus, wo das feminine vorgeschrieben ist • Sie verwenden die falsche Verb-Form: Das Aktiv wird zum Passiv, wo es aktiv bleiben sollte • "Ein und derselbe Term ist sowohl Subjekt als auch Prädikat" – eine logisch unmögliche Konstruktion • Diese grammatischen Fehler heißen solecism (Syntax-Fehler) und barbarism (Wort-Fehler) Alan von Lille denkt also von Text her: Grammatik ist ein System mit klaren Regeln (Genus, Verb-Form, Syntax), und Verstöße gegen diese Regeln sind nicht nur sprachlich falsch, sondern moralisch verwerflich. Die Natur hat ihre eigene "Grammatik" – und Menschen, die dagegen verstoßen, begehen nicht nur eine Sünde, sondern auch einen sprachlichen Fehler. Diese Metapher ist für das 12. Jahrhundert typisch. Grammatik war eine der Artes Liberales (die Freien Künste des Triviums: Grammatik, Rhetorik, Logik) und wurde als grundlegendes Ordnungsprinzip verstanden. Robert Kilwardby (13. Jh.) schrieb: "Sermo totaliter signum est" – "Sprache ist vollständig Zeichen". Roger Bacon (13. Jh.) nannte das Zeichen "das Hauptinstrument aller Freien Künste". Grammatik zu verstehen hieß, Ordnung zu verstehen – sprachlich, logisch, moralisch, kosmisch. |

|

| Aber: diese Grammatik war immer sprachlich. Es ging um Wörter, Sätze, Syntax, Verben, Genera. Alan von Lille hatte keine "visuelle Grammatik". Er hatte eine linguistische Metapher, die er auf nicht-linguistische Phänomene (Moral, Natur, Sexualität) anwendete. Das ist etwas fundamental anderes. Warum die KI das halluzinierte: Moderne "Visual Grammar" Der Begriff "visual grammar" existiert – aber erst seit dem späten 19. und vor allem seit dem 20. Jahrhundert. Zwei Hauptlinien: 1. Aloïs Riegl (1858–1905): "Historical Grammar of the Visual Arts". Der österreichische Kunsthistoriker entwickelte eine analytische Methode, um visuelle Kunst zu untersuchen. Sein Buch "Historische Grammatik der bildenden Künste" (posthum 1966 veröffentlicht, Manuskript 1897-98) beschreibt, wie man die "Syntax" visueller Elemente analysieren kann – ähnlich wie man die Syntax von Sätzen analysiert. Das ist eine moderne Analysemethode, kein mittelalterliches Konzept. 2. Gunther Kress & Theo van Leeuwen (1996): "Reading Images: The Grammar of Visual Design". Dieses Buch revolutionierte die Medienwissenschaft. Basierend auf Halliday's "Systemic Functional Linguistics" entwickelten Kress und van Leeuwen ein Framework, um zu analysieren, wie visuelle Elemente (Bilder, Layout, Farben) "wie Wörter" zu Bedeutung kombiniert werden. Sie zeigen: Visuelle Kommunikation hat Regeln – nicht beliebig, nicht zufällig, sondern systematisch. Aber: Das ist eine moderne Erkenntnis über visuelle Kommunikation, keine historische Praxis. Die Google KI hat also offenbar diese modernen Konzepte (Riegl, Kress/van Leeuwen) mit Alan von Lilles mittelalterlicher grammatischer Metapher vermischt – und daraus die Halluzination generiert, Alan von Lille habe eine "visuelle Grammatik" entwickelt. Das ist nachvollziehbar: Beide Bereiche verwenden das Wort "Grammatik", beide beschäftigen sich mit Ordnungssystemen. Aber sie meinen etwas völlig Verschiedenes. Hat die Darsteller-Systematik eine "Grammatik"? Die Frage bleibt: Lässt sich die Darsteller-Systematik sinnvoll mit Grammatik-Konzepten beschreiben? Was spricht dafür: • Es gibt ein begrenztes Repertoire mit im Moment 48 wiederkehrenden Zeichen, die in einem Darstellerlexikon vorgestellt werden • Es gibt Kombinationsregeln – nicht jede Kombination ist sinnvoll • Es gibt Stellenwertsemantik – wo ein Zeichen steht, verändert, was es bedeutet • Es gibt Pfeile als Verbindungselemente • Es gibt Farb- und Größenmodulation Was spricht dagegen: • Es gibt keine feste Syntax (kein "Subjekt-Verb-Objekt") • Es gibt keine festgelegte ineare Abfolge (keine vorgegebene Leserichtung) • Es gibt keine eindeutigen Zuordnungen (ein Zeichen kann zu mehreren "Konstellationen" gehören – interpretierbare Einheiten, die sich überlappen) • Die "Regeln" sind vage, graduell, kontextabhängig – nicht binär wie grammatische Regeln Die Darsteller-Systematik hat systematische Elemente, aber sie ist keine Text-Grammatik. Sie ist eher eine räumliche, nicht-lineare, ambivalente Ordnung – eine Topologie statt einer Syntax. Die zwei Richtungen: Von Text her vs. von Bild her Hier wird die Struktur der Halluzination erhellend. Sie zeigt zwei fundamental verschiedene Projekte: |

|

Richtung WELT

Richtung WELT• Ausgangspunkt: Grammatik (Trivium, Artes Liberales, linguistische Ordnung)

• Denken: Grammatik als Metapher für alles (Natur, Moral, Kosmos)

• Ergebnis: Die ganze Welt funktioniert wie ein Text (mit Regeln, mit Syntax, mit korrekten/fehlerhaften Formen)

• Modell / Ideologie: Text-Logik wird universalisiert

Darsteller: Von BILD

Richtung NOTATION

Richtung NOTATION• Ausgangspunkt: Zeichnen, bildnerische Praxis, visuelles Denken

• Denken: im Bildraum bleibend, also nicht linear. Aber mit Systematisierung, Wiederholbarkeit, Dokumentierbarkeit

• Ergebnis: Eine visuelle Notation mit systematischen Elementen (Regeln, Repertoire, Kombinatorik) – aber nicht text-förmig

• Modell / Ideologie: Bild-Logik mit systematischen Elementen

Das sind keine Ansätze, die sich in der Mitte treffen. Alan von Lille will die Welt als Text lesen – mit linearer Syntax, eindeutigen Regeln, binären Kategorien (richtig/falsch).

Mit Darstellern können Aspekte / Konzepte wollen aufgezeichnet werden – ohne damit die Möglichkeiten des Bildraums aufzugeben: Nicht-Linearität, Ambivalenz, räumliche – und intuitive – Organisation.

Alan von Lilles grammatische Metapher funktioniert für meinen Ansatz mit den Darstellern nicht. Aber sie zeigt, wie verlockend es ist, von Sprache her zu denken – und wie wichtig es ist, Bild-Logik als eigenständige Form der Ordnung ernst zu nehmen.

Die produktive Fehlinformation: Was bleibt?

Die KI-Halluzination hat eine Frage aufgeworfen,** die es lohnt zu verfolgen: Wie lässt sich eine visuelle Systematik theoretisch fassen, die weder reine Bildlichkeit (beliebig, intuitiv, nicht-systematisch) noch reine Text-Grammatik (linear, eindeutig, binär) ist?

Die Frage, wie sich diese Eigenlogik theoretisch fassen lässt – mit welchen Konzepten, mit welchen Dimensionen, mit welchen Strukturen – habe ich in einigen Texten versucht zu beschreiben.

Der neuste Text hat den Titel: Mehrdimensionale visuelle Semantik

Altere Texte:

Katers Notationssystem im Kontext formaler Grammatiktheorien

Hat Hannes Katers Notations-

zeichnung eine eigene Grammatik?

Zwischen Realismus und Nominalismus:

Katers Notationszeichnungen als philosophisches Experiment

Und:

Zur Zeichenhaftigkeit der Kommunikation

| Nachtrag Zur Stellung visueller Praktiken im System der Freien Künste* |

||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| Im mittelalterlichen Bildungssystem gehörten Malerei und Bildhauerei NICHT zu den Sieben Freien Künsten (Artes Liberales), sondern zu den handwerklichen Künsten (Artes Mechanicae). Die Begründung: Freie Künste trainieren den Geist durch Theorie und universelle Prinzipien (Grammatik, Rhetorik, Logik, Arithmetik, Geometrie, Musik, Astronomie), während mechanische Künste die Hand trainieren und äußere Dinge produzieren. Bildende Kunst galt als körperliche Arbeit – eine Kategorisierung, gegen die Künstler wie Leonardo da Vinci noch im 16. Jahrhundert kämpften, um Anerkennung als intellektuelle Tätigkeit zu erlangen. |

|

|

31. Dezember 2025 |

Kunstpfeile:

Kunstpfeile: